分光測色計レンタル一覧 (比較表/特徴)

分光測色計は、対象の持つ色を正確に数値化して測定するための精密機器です。人間の目では判別が難しい、色のわずかな違いやニュアンスを客観的なデータとして表現できるため、色の品質管理や標準化において不可欠な役割を担います。

この技術は極めて応用範囲が広く、塗装、ゴム・プラスチック、印刷、繊維・染色、食品、農林水産、窯業、住宅建材、そして医学・学術研究など、色彩が重要な要素となる多岐にわたる産業分野で利用されています。

分光測色計のレンタルなら、多種多様にレンタル機材が揃う株式会社メジャーへ。全国対応および当日発送可能、最短では翌日から手軽に機材をご利用できます。機材のお問い合わせ、機材の使い方、測り方、価格など何でもご相談ください。また、お客様の機器のメンテナンス点検・校正サービスも行っております。

分光測色計の特徴

(詳細な情報は「機材の詳しい情報」ボタンを押下してご覧ください。)

色彩色差計 CR-400 (コニカミノルタ )

No.1

|

分光測色計 CD100 (横河エムアンドシー )

No.2

|

分光測色計の測定に関するアドバイス

分光測色計(spectrophotometry)とは

分光測色計(spectrophotometry)とは、物質の色や吸光度を測定するための機器です。分光測色計は、光源、分光器、検出器から構成されています。光源から発せられた光は、分光器によって分光され、それぞれの波長の光が検出器で検出されます。検出器で検出された光の量は、物質の色や吸光度に比例します。分光測色計は、食品、医薬品、化学品、塗料、繊維などの分野で幅広く使用されています。食品の色を測定することで、鮮度や品質を評価することができます。医薬品の色を測定することで、有効成分の含有量を測定することができます。化学品の色を測定することで、化学物質の種類を特定することができます。塗料の色を測定することで、色調を再現することができます。繊維の色を測定することで、色落ちを防ぐことができます。

分光測色計は、色や吸光度を測定するための非常に精密な機器です。分光測色計は、物質の色や吸光度を測定することで、物質の品質を管理したり、物質の種類を特定したり、物質の色調を再現したりすることができます。

以下に分光測色計の基本的な仕組みと操作方法について説明します。

基本的な仕組み:

分光測色計は、光の波長ごとの吸収・反射率を測定することによって、物体の色を定量的に評価します。光源から発せられた光が試料に当たり、試料から反射・透過された光が分光器を通って検出されます。分光器は光をさまざまな波長に分け、各波長での光の強度を測定します。これにより、物体の吸収・反射スペクトルが得られ、その情報から色や吸光度を計算します。

操作方法:

分光測色計の操作手順は一般的に以下の通りです。

試料の準備: 測定する試料を適切に準備します。試料が液体の場合、適切なセルやキュベットに試料を入れます。固体の場合、適切な形状や表面状態を整えます。

キャリブレーション: 測定前に分光測色計をキャリブレーションします。これにより、機器の正確性が保たれます。一般的なキャリブレーションは、白色参照基準を使用して行われます。

測定の設定: 測定の目的に応じて、測定波長範囲や測定条件を設定します。波長範囲、分解能、測定モード(反射測定、透過測定など)などが含まれます。

測定: 試料を測定ポートにセットし、測定を実行します。分光測色計は試料に光を当て、反射や透過された光を検出します。これによりスペクトルデータが取得されます。

データ解析: 測定されたスペクトルデータを解析して、色相、彩度、明度などの色情報や吸光度を計算します。データは数値やグラフとして表示されます。

結果の記録: 測定結果や条件を適切に記録します。必要に応じて、結果を報告書やデータベースに保存します。

注意事項:

測定する試料は清潔で均一な状態にしておく必要があります。汚れや不均一な表面は測定結果に影響を与える可能性があります。

波長範囲や条件の設定は、測定する物質や特性に合わせて選択する必要があります。

キャリブレーションは定期的に行い、機器の正確性を保つことが重要です。

分光測色計は、色の評価や品質管理において非常に有用なツールです。専門的な操作や応用には、分野に特有の知識とトレーニングが必要です。具体的な分野や目的に合わせて、詳細な操作方法やデータ解釈について学習することが重要です。

分光測色計の一般的な用途

■品質管理と製造業:

製造業や工業分野では、製品の色が一貫していることが重要です。例えば、塗料、染料、プラスチック、紙などの製造業では、分光測色計が製品の色相や明るさを測定して品質管理を行います。これにより、製品の色のばらつきを最小限に抑え、一貫性を保つことが可能です。

■食品業:

食品産業では、食品の色は商品の品質や新鮮さを示す重要な要素です。分光測色計は、食品の色相や色の変化を測定し、品質管理や新商品の開発に役立ちます。

■化粧品産業:

化粧品や美容製品の色は、顧客にとって重要な要素です。分光測色計は、リップスティック、アイシャドウ、ファンデーションなどの化粧品の色を詳細に測定し、一貫性を確保します。

■医療機器:

医療機器や医薬品の製造では、色が製品の識別に重要な役割を果たすことがあります。分光測色計は、医療機器の部品や薬剤の色を確認し、製品の品質を保証します。

■研究と開発:

分光測色計は研究室や開発環境で広く使用されており、新しい材料や製品の色の特性を理解し、調査するために利用されます。例えば、材料科学や化学の分野での研究において、材料の色がその性質を示す場合があります。

これらの用途により、分光測色計は様々な産業や分野で色の測定と分析に幅広く利用されています。

分光測色計をレンタルするメリット

分光測色計をレンタルするメリットは、以下のとおりです。

■初期費用を抑えられる:分光測色計は、比較的高価な機器です。レンタルすることで、初期費用を抑えることができます。

■使用頻度に合わせて利用できる:分光測色計は、通常は使用頻度が低いものです。レンタルすることで、使用頻度に合わせて利用することができます。

■メンテナンスや修理の負担が少ない:分光測色計は、定期的なメンテナンスや修理が必要です。レンタルすることで、メンテナンスや修理の負担を軽減することができます。

分光測色計は、物質の色を測定するための機器です。製造業や食品業界など、さまざまな業界で、品質管理や研究開発に使用されています。

分光測色計をレンタルすることで、初期費用を抑え、使用頻度に合わせて利用することができます。また、メンテナンスや修理の負担も軽減できます。

そのため、分光測色計を必要とする場合に、レンタルは有効な手段と言えるでしょう。

具体的な分光測色計の用途としては、以下のようなものがあります。

・製造業:製品の品質管理、材料の分析、色の設計などに使用されます。

・食品業界:食品の品質管理、色の評価などに使用されます。

・研究開発:材料の研究、色の研究などに使用されます。

これらの用途において、分光測色計は、正確な色の測定を可能にし、品質管理や研究開発に貢献しています。

基本的な仕組み:

分光測色計は、光の波長ごとの吸収・反射率を測定することによって、物体の色を定量的に評価します。光源から発せられた光が試料に当たり、試料から反射・透過された光が分光器を通って検出されます。分光器は光をさまざまな波長に分け、各波長での光の強度を測定します。これにより、物体の吸収・反射スペクトルが得られ、その情報から色や吸光度を計算します。操作方法:

分光測色計の操作手順は一般的に以下の通りです。試料の準備: 測定する試料を適切に準備します。試料が液体の場合、適切なセルやキュベットに試料を入れます。固体の場合、適切な形状や表面状態を整えます。

キャリブレーション: 測定前に分光測色計をキャリブレーションします。これにより、機器の正確性が保たれます。一般的なキャリブレーションは、白色参照基準を使用して行われます。

測定の設定: 測定の目的に応じて、測定波長範囲や測定条件を設定します。波長範囲、分解能、測定モード(反射測定、透過測定など)などが含まれます。

測定: 試料を測定ポートにセットし、測定を実行します。分光測色計は試料に光を当て、反射や透過された光を検出します。これによりスペクトルデータが取得されます。

データ解析: 測定されたスペクトルデータを解析して、色相、彩度、明度などの色情報や吸光度を計算します。データは数値やグラフとして表示されます。

結果の記録: 測定結果や条件を適切に記録します。必要に応じて、結果を報告書やデータベースに保存します。

注意事項:

測定する試料は清潔で均一な状態にしておく必要があります。汚れや不均一な表面は測定結果に影響を与える可能性があります。 波長範囲や条件の設定は、測定する物質や特性に合わせて選択する必要があります。キャリブレーションは定期的に行い、機器の正確性を保つことが重要です。 分光測色計は、色の評価や品質管理において非常に有用なツールです。専門的な操作や応用には、分野に特有の知識とトレーニングが必要です。具体的な分野や目的に合わせて、詳細な操作方法やデータ解釈について学習することが重要です。

分光測色計の一般的な用途

■品質管理と製造業:

製造業や工業分野では、製品の色が一貫していることが重要です。例えば、塗料、染料、プラスチック、紙などの製造業では、分光測色計が製品の色相や明るさを測定して品質管理を行います。これにより、製品の色のばらつきを最小限に抑え、一貫性を保つことが可能です。

■食品業:

食品産業では、食品の色は商品の品質や新鮮さを示す重要な要素です。分光測色計は、食品の色相や色の変化を測定し、品質管理や新商品の開発に役立ちます。

■化粧品産業:

化粧品や美容製品の色は、顧客にとって重要な要素です。分光測色計は、リップスティック、アイシャドウ、ファンデーションなどの化粧品の色を詳細に測定し、一貫性を確保します。

■医療機器:

医療機器や医薬品の製造では、色が製品の識別に重要な役割を果たすことがあります。分光測色計は、医療機器の部品や薬剤の色を確認し、製品の品質を保証します。

■研究と開発:

分光測色計は研究室や開発環境で広く使用されており、新しい材料や製品の色の特性を理解し、調査するために利用されます。例えば、材料科学や化学の分野での研究において、材料の色がその性質を示す場合があります。

これらの用途により、分光測色計は様々な産業や分野で色の測定と分析に幅広く利用されています。

分光測色計をレンタルするメリット

分光測色計をレンタルするメリットは、以下のとおりです。

■初期費用を抑えられる:分光測色計は、比較的高価な機器です。レンタルすることで、初期費用を抑えることができます。

■使用頻度に合わせて利用できる:分光測色計は、通常は使用頻度が低いものです。レンタルすることで、使用頻度に合わせて利用することができます。

■メンテナンスや修理の負担が少ない:分光測色計は、定期的なメンテナンスや修理が必要です。レンタルすることで、メンテナンスや修理の負担を軽減することができます。

分光測色計は、物質の色を測定するための機器です。製造業や食品業界など、さまざまな業界で、品質管理や研究開発に使用されています。 分光測色計をレンタルすることで、初期費用を抑え、使用頻度に合わせて利用することができます。また、メンテナンスや修理の負担も軽減できます。 そのため、分光測色計を必要とする場合に、レンタルは有効な手段と言えるでしょう。

具体的な分光測色計の用途としては、以下のようなものがあります。

・製造業:製品の品質管理、材料の分析、色の設計などに使用されます。

・食品業界:食品の品質管理、色の評価などに使用されます。

・研究開発:材料の研究、色の研究などに使用されます。

これらの用途において、分光測色計は、正確な色の測定を可能にし、品質管理や研究開発に貢献しています。

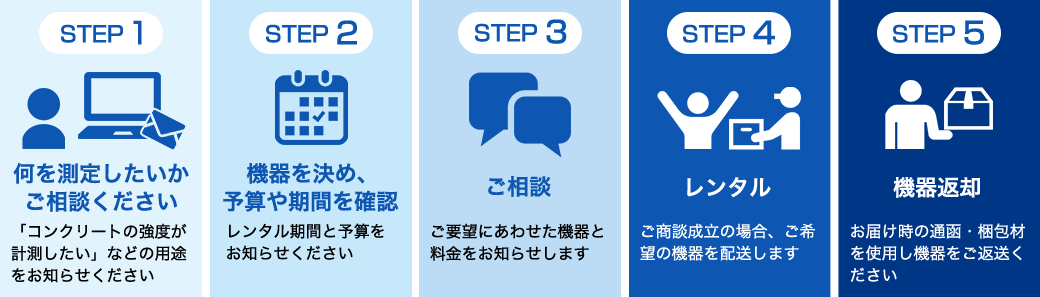

レンタルのまでの流れ