木材水分計レンタル一覧 (比較表/特徴)

木材水分計は、木材に含まれる水分含有量を計測する装置です。

測定時に木材の表面に損傷を与えることなく使用できる点が特徴です。

建築分野では、針葉樹製材の乾燥度チェックに利用され、また、家具や楽器の製造といった高品質な木材を扱う用途においても、正確な乾燥管理を行うための測定器として活用されています。

測定時に木材の表面に損傷を与えることなく使用できる点が特徴です。

建築分野では、針葉樹製材の乾燥度チェックに利用され、また、家具や楽器の製造といった高品質な木材を扱う用途においても、正確な乾燥管理を行うための測定器として活用されています。

木材水分計なら、多種多様にレンタル機材が揃う株式会社メジャーへ。全国対応および当日発送可能、最短では翌日から手軽に機材をご利用できます。機種のお問い合わせ、機材の使い方、機能や種類、価格など何でもご相談ください。また、お客様の機器のメンテナンス点検・校正サービスも行っております。

木材水分計の特徴

(詳細な情報は「機材の詳しい情報」ボタンを押下してご覧ください。)

木材水分計 HM-540 (ケツト科学研究所 )

No.1

|

木材水分計 HM520 (ケット科学研究所 )

No.2

|

木材水分計 MT700 (ケット科学研究所 )

No.3

|

木材水分計の測定に関するアドバイス

木材水分計とは

木材水分計(Wood Moisture Meter)は、木材や木製材料の水分含有率を測定するための計測器です。薪などに使用する木材に含まれる水分を計測し数値化し、木材の乾燥度合いを確認する装置です。薪に用いられる木材にしっかりと火をつけ燃やすためにも、木材水分計は必要な機材です。この機材の多くは持ち運びがラクラクなハンディサイズで、使い方も簡単な機種が多いです。そのため薪のみならず木材を利用する人々に重用されている機材です。価格もリーズナブルであり、ほとんどの機材は5,000円程度で購入可能です。さらに、木材水分計の中には木材に含まれる水分のみならず、機材そのものの水分やその空間の湿度も計測可能です。湿度は薪割りを効率的に行えることや、薪が含んでいる水分にも影響するので、同時に湿度を計測できることが必要な機能として実装されています。

木材水分計を購入する前に確認すべき点として、表示する水分量は湿量基準含水率と乾量基準含水率なのかということがあります。湿量基準含水率は私たちが感じる一般的な湿っぽさに感覚が近い表示法で、基準となる水そのものを100パーセントとみなして表示します。一方の乾量基準含水率は、完全に乾燥した薪の水分含有量と比べてどれだけあるかという基準で出される数値で、水を無限パーセントとして数値を出します。そのため100パーセントを超えた数値が出ることもざらにあります。例えば、乾燥しきった薪の2倍の水が含まれていれば、含水率は200パーセントと表示されます。もし表示された数値に違和感があるならば、出された数値がどちらの含水率に基づき表記されたものかを確認する必要があります。

木材水分計の使い方とそのコツについて

木材水分計の使い方は非常にシンプルなものです。スイッチを入れて起動させ、待機状態終了後水分を測りたい木材に差し込むだけで測定できます。ただし、多くの木材は内部に多くの水分を含んでおり、逆に外側ほど乾燥しています。そのため、ただ外側に差し込むだけではその木材の本当の含水率は測れません。うまく計測するコツとして、薪の中でも大きめのものを選び、割って表れた中心部に木材を刺して測ることです。そうすれば、より正確に含水率を測れます。また、湿度の計測を行う時は、電源を入れても薪には刺さないようにしましょう。そのままにしておくだけで測れます。平均として3秒から5秒ほどで湿度が表示されます。薪の含水率を測る際に注意する点として、電源を入れてすぐに薪に刺さないと、薪の含水率でなく湿度が計測されることが挙げられます。電源をオフにする際も、10秒から20秒ほど操作しないでおくと自動的にオフになる分かりやすい仕組みになっています。このあたりは各商品により操作が異なりますが、どの商品も使い方は非常に簡単です。

なお、木材水分計で測った数字の正確性に関しては、安価なものでも誤差は2パーセントほどであり、より高価な商品ならほぼ誤差なく計測できます。1パーセントの違いにこだわらなければ、安めの製品を購入しても特に問題はないでしょう。ちなみに薪に適しているのは湿度基準で20パーセント以下の木材なので、誤差を踏まえるならば湿量基準で18か17パーセントほどの数値が出ていれば安心して使えるでしょう。

測定方式(高周波式と電気抵抗式)の違いについて

含水率を測る方法は高周波式と電気抵抗式の2種類が存在し、それぞれの木材水分計ではいずれかの方法が採られています。計測方法が異なると使用方法も少し違うため、この点も含水率の表記方法と同じく確認しておきましょう。高周波式は薪の含水率と誘電率を測定することにより、含水率無限パーセントを最大とする乾量基準含水率で表示します。一方電気抵抗式は計測した物質表層の電気抵抗を測定することで、100パーセントを最大値とする湿量基準含水率を表示します。電気抵抗式に関しては、そのまま多くのものに対して使用が可能です。一方の高周波式は測る木材の種類に合わせて木材水分計の設定を変えなければならないことに大きな違いがあります。例えば、ケヤキとヒノキの含水率を測るのであれば、電気抵抗式は設定を変えずにどちらの含水率も測れますが、高周波式はそれぞれケヤキ用、ヒノキ用の設定に切り替えなくてはなりません。

使い方の簡単さとしては、高周波式は使うのが少し複雑なため、電気抵抗式の方に軍配が上がります。逆に、数値を正確に測りたいのであれば、高周波式の方が強いです。普及率は使いやすい電気抵抗式の方が高く、薪の含水率を表記する際も電気抵抗式の木材水分計で計測できる湿量含水率の方がよく使われています。ただし、林業の専門分野であれば、厳密な精度が必要となるため、より正確に測れる高周波式の水分計によって計測された乾量基準含水率の方がよく用いられています。木材の含有率を見るときには、この2種類を混合しないように注意する必要があります。湿量基準含水率と乾量基準含水率はそもそもの基準となっている数値が全く異なるので、ごちゃごちゃになってしまうと混乱のもととなってしまいます。

木材水分計は、以下のような用途で広く使用されています

■木材品質管理: 木材水分計は、木材製品の製造業者や供給業者によって木材の品質管理に使用されます。正確な水分含有率の測定は、木材の品質を確保し、製品の耐久性と性能を向上させます。湿度が高い木材は、乾燥処理を受けていない場合、割れやねじれの原因となります。

■木材乾燥: 木材を建築、家具製造、工芸品製作、造船などの用途に適した水分含有率に乾燥させるために使用されます。木材が適切な水分レベルになるまで乾燥処理を行うことで、材料の安定性と耐久性が向上し、歪みや縮みを防ぎます。

■建築業: 建築業者は、木材水分計を建設プロジェクトで使用し、構造用材やフレーミング材の水分含有率を確認します。湿度が高い木材を使用すると、建物内部での湿度変動や木材の劣化のリスクが高まります。

■床材製造: 床材の製造業者は、床材の水分含有率を測定して、安定した品質の製品を提供します。水分含有率が均一であることは、床材の反りやねじれを防ぐのに役立ちます。

■木材設計: 木材の設計、特に屋外の木造建築物や構造物の設計において、水分含有率の情報は重要です。水分含有率が高い木材は、腐食や耐久性に問題を引き起こす可能性があります。

■木材調達と保管: 木材水分計は、木材の調達と保管において供給業者や倉庫で使用されます。湿度が高い木材を提供することを避け、木材の品質を保つのに役立ちます。

■家具製造: 家具製造業者は、木材水分計を使用して、木製部品の水分含有率を確認し、品質の一貫性を確保します。湿度が高い木材は、家具のひび割れや変形の原因となります。

木材水分計は、木材関連のさまざまな業界で木材の品質管理と加工プロセスの最適化に貢献します。木材の適切な水分含有率を確認することは、製品の性能と耐久性を向上させ、無駄を削減するのに役立ちます。

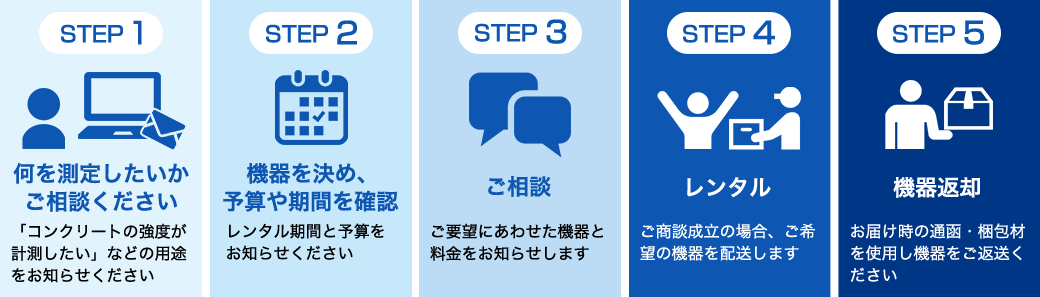

レンタルのまでの流れ