地滑り計レンタル一覧 (比較表/特徴)

地滑り計(伸縮計)は、地すべりや斜面崩壊などの地質災害によって地表面に発生する変位や伸縮量を高精度に計測/記録するための装置です。また、あらかじめ設定された危険な変位量に達した際には、ブザー、サイレン、回転灯といった複数の手段を通じて瞬時に大音量の警報を発令する機能を備えており、住民や作業員への緊急避難を促す防災対策の重要な役割を担っています。

地滑り計(伸縮計)なら、多種多様にレンタル機材が揃う株式会社メジャーへ。全国対応および当日発送可能、最短では翌日から手軽に機材をご利用できます。機種のお問い合わせ、機材の使い方、機能や種類、価格など何でもご相談ください。また、お客様の機器のメンテナンス点検・校正サービスも行っております。

地滑り計の特徴

(詳細な情報は「機材の詳しい情報」ボタンを押下してご覧ください。)

グラフ付伸縮計 SLG-100 (オサシ・テクノス )

No.1

|

地滑り計 OT1405 (大田商事 )

No.2

|

伸縮計 SLG-30 (オサシ・テクノス )

No.3

|

ネットワークコントローラー NetCT-1 (オサシ・テクノス )

No.4

|

地滑り計の測定に関するアドバイス

なぜ地滑り計は必要とされるのか

災害報道において、地滑りにより甚大な被害が発生したという表現がなされることがあります。地滑りとは、科学的に言うならば遅い速度で土塊が移動する現象のことをいいます。国土交通省が2002年までの資料でまとめたデータでは、土砂災害危険個所は全国に52万箇所以上ありますが、そのほとんどは急傾斜地崩壊危険箇所や土石流危険渓流エリアで、地滑り危険個所は約1万1,000箇所ほどです。

移動速度がゆっくりなら安心かといえば、そうとも言い切れません。地滑りは被害面積が広範囲にわたるようになったり、対応に時間がかかったりする場合もあるためです。地滑りが活発化すると地盤が変形し、家屋のふすまやドアの開閉が不可能になるなどの影響が出る場合があります。また、道路が陥没したり、亀裂が入ったりなどの実害も現れてしまいます。

大雨がふると、土塊の移動速度が速くなることもあるでしょう。一度動き出してしまえば完全にストップさせるのは困難で、長期にわたる被害が出ることも想定されます。

このため日本においては地滑り防止法が定められており、地滑りなどの被害を防止したり軽減したりするために前もって測定を行い、国土の保全、国民の安全を守るための規定が明記されています。特に、国土交通大臣または農林水産大臣が指定した地滑り防止区域においては、地下水を増加させる行為や、地滑りを防止させる施設以外の建物や工作物の新築や改築などの行為を行う際には都道府県知事の許可が必要になります。

人の目では判断しにくいような、細かい土塊の移動であろうともたらす被害は莫大で、人々の生活に影響を与える可能性があるからこそ、精密機械での観測データは防災の観点からみてもたいへんに重要になります。その代表的な機器の一つに地滑り計があります。微細な地面の移動を感知する精密機械のため、設置業務を請け負っている企業だけでなく、依頼する企業や行政の担当者も地滑り計の仕組み、正確な使い方に関する知識が求められます。

地滑り計の機能・構造

地滑り計は、地滑りによって起こる地表の伸び縮みを長期間にわたりモニタリングする測定器です。切地や盛土などの工事の際や、土の表面に亀裂が起きた際にその箇所へ設置し、地滑りの程度はどれくらいなのかを正しく記録する役割を担います。縦横数十センチ程度の小さな機器で、時計・ドラム部分・インバー線の3部分から構成されています。時計は記録時間をセットする役割、ドラム部分は土塊の移動を用紙に記録する役割があり、インバー線は地表の移動を本体に伝える役割を持ち、特殊金属で作られています。本体の耐熱範囲は0度から50度程度までとなるように設計されています。この地滑り計の3部分はどの部品も重要ですが、特に主要な役割を持つのは土塊の微小な移動を感知するインバー線であり、慎重な取り扱いが要求されます。インバー線の材質は、鉄にニッケルやマンガン、炭素などを加えた特殊合金です。膨張性が低いので、屋外の温度変化程度であれば膨張や収縮減少はめったに起こりません。

インバー線は、記録紙が巻き付かれているドラムと同軸にある巻き取り車に結線されています。地滑りで地表の間隔が開くとインバー線が開いた分だけ引っ張られ、それに対応して巻き取り車が回転し、記録紙ドラムも同じように回転します。もし計測している土地に変異がないのであれば、一直線のグラフになり、変異があればあっただけ連動した折れ線グラフになります。ただし、小さな変化を明確に記録するために、実際に地表が動いた長さの数倍の動きで記録されるようになっているので、結果の読み取りには注意を要します。例を挙げると5倍拡大で記録されるようにセットし、1時間に15ミリ移動したという記録が計測されたのであれば、実際はその5分の1の3ミリ移動したことになりますので、正しい使用方法を知っておく必要があります。

地滑り計は正確な設置が重要

地滑り計をセッティングする際に、いくつか用意しなくてはならないものがあります。まず、木製の箱です。これは、機器を雨や強風から保護するために必要なものです。大きさとしては、大体全体がすっぽり入る程度のものがよいでしょう。また、木箱を乗せるための木板も必要となります。その他、直径7センチほど、長さ1.5メートルほどの丈夫な木杭が2本と、直径10センチ前後、長さ4メートル前後の塩化ビニール製管3本を準備します。さらに、この塩ビ管を固定するための木枠もある程度の数作製しておく必要があります。機器本体については時計がきちんと動くかの確認を忘れずしておきましょう。長期間のモニタリングで地表変動データを取得するのが目的のため、時計を正確に設定しておくことは必要不可欠です。乾電池で動作するタイプは、極性を間違いないよう装着する必要があります。計測途中で電池の残量がなくなると、必要なデータを得ることができなくなります。設置作業の手順としては、最初に2本の木杭を10メートルから15メートル程度の間隔を取り地面に固定します。杭は地下1メートル付近まで打ち込み、地表から50センチ程度出ているようにします。地滑り計を乗せる杭の場所を不動地点といい、片方を移動地点と言います。二つの杭を水糸で接続し、水糸が水平になっていることを確認します。不動地点と移動地点の杭の間には、塩ビ管を固定するための木枠を適切な間隔で打ち込みます。塩ビ管を固定した際に、水糸がちょうど塩ビ管の真ん中あたりに来るように、木枠の高さを調節します。

不動地点の杭の上に木でできた設置台を超え石、その上に地滑り台を置いて木製の箱を被せます。次に地滑り計よりインバー線を引き出し、3本の塩ビ間管内を次々に通して、移動地点の杭に結束しぴんと張ります。インバー線が塩ビ管内の中央部にあり、塩ビ管の内側と接触していないか確認する必要があります。なぜインバー線を塩ビ管内に通すのかと言いますと、鳥がインバー線に止まったり、雪が降り積もったりした際に、インバー線に圧力が加わり誤作動が起き、誤った数値が検出されることを防止するためです。

記録期間を変えることはできますが、精密機械なので大きく振動する電動ドライバーなどは使わないよう、正しく使うよう心掛けることが大切です。一定の基準をオーバーするとブザーやサイレンが作動する機能を持つ機材もあり、地滑りを予知したり対策工事のための安全確保をしたりするために役立てられています。

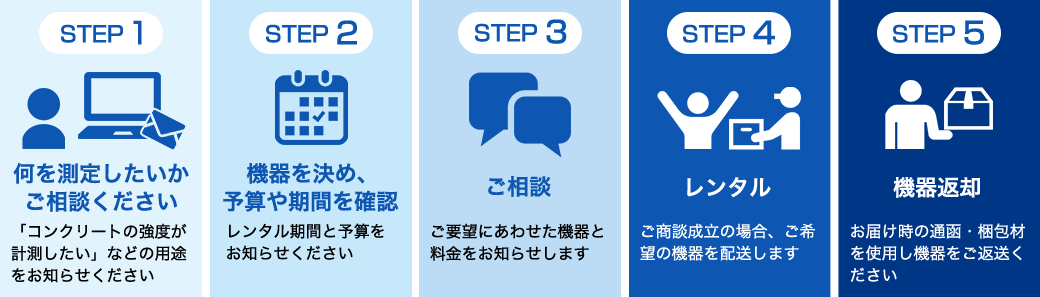

レンタルのまでの流れ

地滑り計に関するお問合せ

地滑り計とは?

地滑り計(Landslide Monitor)とは、斜面などの地盤の動きや変位を測定する機器です。地滑りは、斜面の地盤が重力や水圧などの影響を受けて、滑り落ちる現象です。地滑りは、人命や財産に大きな被害をもたらすため、早期に発見して対策することが重要です。■地滑り計には、以下の2つの種類があります。

□伸縮計:地盤の伸縮を測定することで、地盤の沈下や隆起を検出することができます。地盤に設置されたセンサーによって、地盤の伸縮を検出します。

伸縮計の特徴は、以下のとおりです。

・地盤の沈下や隆起を検出できる

・さまざまな地盤の測定に対応できる

伸縮計は、地滑りの発生予測や被害軽減によく使用されます。

□傾斜計:地盤の傾斜を測定することで、地盤のずれや傾きを検出することができます。地盤に設置されたセンサーによって、地盤の傾斜を検出します。

・傾斜計の特徴は、以下のとおりです。

・地盤のずれや傾きを検出できる

比較的安価である

傾斜計は、地滑りの早期発見によく使用されます。

■地滑り計は、以下の用途に使用されています。

・地滑りの危険性のある地域の点検:地滑りの危険性のある地域の地盤の動きを監視するために使用される。

・地滑りの発生予測:地盤の動きを分析することで、地滑りの発生を予測するために使用される。

・地滑りの被害軽減:地滑りの発生を早期に発見することで、被害を軽減するために使用される。

地滑り計は、地滑りの早期発見と対策に重要な機器です。地滑り計を適切に設置することで、人命や財産を守ることができます。

■地滑り計の選び方

地滑り計を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。

・測定対象:測定対象の地盤に合わせて、適切な地滑り計を選ぶ必要があります。 ・精度:高精度な測定が必要な場合は、伸縮計を選ぶとよいでしょう。

・操作性:操作が簡単な地滑り計を選ぶと、作業が効率化されます。

地滑り計は、地滑りの早期発見と対策に重要な機器です。地滑り計を適切に選ぶことで、人命や財産を守ることができます。

地滑り計の主な用途

■地滑りの早期警告: 地滑り計は、地滑りの初期兆候を検出し、住民や施設の安全を確保するための早期警告システムの一部として使用されます。地滑りが発生する前に警告が発せられることで、適切な措置を講じる時間が確保されます。■インフラストラクチャ保護: 道路、鉄道、橋、パイプライン、発電所などのインフラストラクチャにおいて、地滑り計は施設の安全性を維持し、損害を最小限に抑えるのに役立ちます。地滑りの発生が検出されると、施設の閉鎖や適切な修復が行われることがあります。

■環境モニタリング: 地滑り計は地滑りの頻度やパターンを継続的にモニタリングし、地滑りの発生要因や地形変化に関するデータを提供します。これは地理情報システム(GIS)や地質学の研究に貢献します。

■土地利用規制: 地滑りの発生リスクが高い地域では、土地利用規制の決定に役立ちます。土地の開発や建設において、地滑り計のデータが考慮され、安全な建設が確保されることがあります。

■保険業界: 地滑り計のデータは保険業界で利用され、土地の保険料や保険カバレッジの決定に影響を与えることがあります。地滑りのリスクを正確に評価するために使用されます。

地滑り計は、地滑りの予防、モニタリング、およびリスク管理において不可欠なツールとなっており、人命と財産を守るために広く使用されています。地滑りの発生は地域によって異なりますが、特に地震や豪雨などの自然災害の影響を受けやすい地域での重要性が高まります。