濁度計レンタル一覧 (比較表/特徴)

濁度計は、水中に含まれる土砂や微生物、溶解物質による「濁り」の程度を数値化する測定器です。機種によっては、濁度だけでなく温度、浮遊物質量(SS)、汚泥界面、色度、残留塩素などを同時に計測できる多機能なモデルも存在します。

用途は幅広く、河川や湖沼、ダムなどの環境調査から、工場排水や工事現場の排水管理、海水測定まで多岐にわたります。持ち運びに便利なポータブルタイプから、過酷な現場での連続調査に適した堅牢なタイプまで揃っており、目的に合わせて最適な一台を選ぶことで、精度の高い水質管理を実現できます。

濁度計のレンタルなら、多種多様にレンタル機材が揃う株式会社メジャーへ。全国対応および当日発送可能、最短では翌日から手軽に機材をご利用できます。機材のお問合わせ、市販されている機種、価格、メーカーなど何でもご相談ください。また、お客様の機器のメンテナンス点検・校正サービスも行っております。

濁度計の特徴

(詳細な情報は「機材の詳しい情報」ボタンを押下してご覧ください。)

ワイパー式メモリークロロフィル濁度計 EPSA-CLW(ACLW-WF) (JFEアドバンテック )

No.1

|

ポータブル透視度センサ TP-M100-5 (オプテックス )

No.2

|

ポータブル水質計 WA-2M (日本電色 )

No.3

|

ポータブル濁度計 2100Q (東亜ディーケーケー )

No.4

|

TSS Portable 携帯型濁度/SS/汚泥界面計 (東亜ディーケーケー )

No.5

|

ポータブル濁度計 TB-31 (東亜ディーケーケー )

No.6

|

濁度計 TB25A (東亜ディーケーケー )

No.7

|

濁度計 2100P (セントラル科学 )

No.8

|

SS濁度計 ST100 (セントラル科学 )

No.9

|

濁度計の測定に関するアドバイス

濁度を測定する

濁度計とは、濁度を数値化して表示する分析計のことを言います。そもそも濁度とは、水はどれほど濁っているかを示している言葉ですが、この濁っている状態というのを詳しく言うならば、水中に非常に細かい粒子が漂っていることによって光が透過した際に水本来の透明度が失われた状態のことです。濁度計の値は水の濁りがひどいほど高くなり、住んでいるほど数値が低くなるというものです。濁度が頻繁に調べられる場所には、河川があります。その他にも定期的、持続的に濁度の分析が必須である上下水処理場や工業廃水においても使われます。他にも、水泳プールや公衆浴場(銭湯)などの身近な場所でも水質管理のため濁度を調査することが欠かせません。濁度計で濁度を数値化する際には、濁り度合いを表す基準がなければいけません。昔はカオリンという物質が用いられていました。カオリン濁度標準単位NTUあるいは度、カオリンというように示されていました。しかし、カオリンでは均一性や安定性に欠けていたため、変わって用いられたのがホルマジンです。濁度標準がホルマジンであると、度、ホルマジン、濁度単位FTU、ホルマジン比濁法単位FNUが適用されることになっています。

現在では、一般的にポリスチレンが基準物質として使われています。平成16年に適用されて以降スタンダードな存在になりました。この場合の単位は度が使われていて、1度という値は水1Lに対しポリスチレンが1mg含まれているということを表しています。ただ、これでは理解しづらいという意見があり、mg/Lというのも採用されています。水1L中にポリスチレンが10mg含まれていれば、10mg/Lとなります。

濁度の計測方法の種類

濁度計で使われている濁度の分析方法は、いくつか種類があります。1つ目は、透過光方式と呼ばれる最もシンプルな方法です。これは一方向から光を当て、その透過光を測るという方法です。透過光は濁度が増加するほど減少するという性質を持っています。濁りの要因となる物質の粒子サイズがそろっていてなおかつ水が白色である場合は、正確な数値がはじき出されますが、屋内における測定では物質の大きさも水の色も様々であるため、数値に影響があります。特に水の色が黒ければ黒いほど正しい結果を得ることが困難になります。そのため、現在でこの方式はあまり採用されていません。2つ目は、散乱光測定方式を用いた濁度計です。これは透過光とは性質が真反対の散乱光を測定して濁度を導き出す方式です。透過光は、ある一定の濁度までは比例的に増える性質がありますが、それを超えると粒子による影響が大きくなり変化の度合いが減少します。濁りの原因となる物質の色合いによっては精密な値が出ない場合もあります。

そこで3つ目に登場するのが、透過光散乱光演算方式の濁度計です。透過光と散乱光の比率と、濁りのもととなる物質の濃度の2つの比例する値を使用することによって、より精密なデータを手に入れることができるようになりました。 4つ目の測定方法は、積分球測定方式です。積分球の中で散乱光と入射光を測定した上で、これらの比と濁りの要因となる物質の濃度が比例関係になることを利用した濁度分析計です。注意点として、年に1度ほど積分球の調整および取り換えが必要になるということです。これは使用期間の経過に伴い積分球内部が劣化し、反射量も減少すると、正しく測れなくなるためです。屋外の仕様においては課題としては精度を保持することであり、ラボやタンク内での測定に強い力を発揮します。

このように、濁度計はそれぞれ一長一短なので、分析する対象、及び環境などの要素によって使い分けるのが一般的です。

計測誤差と測定値の安定

濁度物質を用いて測定する場合、工程法としてJIS規格が存在しています。しかし、現実的な河川の濁度を計測する際には測定値は一定しません。これは、水中の懸濁物質に違いがあるために一定しないのです。また、計測方法はいくつかの種類がありますが、それぞれ特徴が異なるため、すべての調査に適してはいません。そのため、計測する条件に合わせて使い方を変えなければいけません。例を挙げると、透過光方式を使った場合、粒子が細かいものが主体の場合と、腐葉土のような物質がメインとなる大粒形主体とでは、同じ濁度数値だったとしても、大きな差が出てきてしまいます。また、光を使った散乱の度合いで計測する散乱光方式は、光が反射しづらい環境では濁度値が安定しません。黒が強い濁り方をしているときに生じる誤差で、光を吸収されてしまうことが計測値に大きな影響を与えます。そのため、濁度計を使用する際は、現実で気にどこで使うのか考えたうえで選択する必要があります。

そして、濁度計の選び方について理解しておくことも大切ですが、たとえ同じメーカーのものでも計測方法を合わせなければ数値に大きな差が出るということを理解しておかなくてはなりません。逆に計測方法が同様なものであれば、たとえ異なるメーカーでも誤差はわずかなものであり、許容できるものです。ところが、計測方法が異なれば制度は非常に低くなるため、注意が必要です。

速度計の使い方として、どの計測方法の機器を使うのかに重要な意味があります。測定の度に方法が異なるものを利用すればそれだけ誤差が生まれるので、機器を選ぶ段階から中をする必要があります。

濁度計【汚泥濃度計】

汚泥濃度計とは、下水処理場、し尿処理施設等にある汚泥処理ラインに取り付ける測定器です。どの程度の汚泥濃度なのか測定するもので、構内を堅実に操作するために必要な測定器です。処理する水を確実に調整することが大事なので、汚泥の濃度は確実に測定することが重要になります。自動制御もあるため効率よく管理することができます。汚泥濃度計は超音波タイプや散乱光式タイプがあり、高濃度の汚泥の測定もできます。濁度計【汚泥界面計】

汚泥界面計とは、生物処理の排水や下水処理場などの汚泥沈殿施設で利用されるケースです。汚水の中に沈殿した汚泥の界面を測定するための測定器で、使用法を工夫することで汚泥の位置を測定することができます。吊り下げキットや固定式、旋回式などのセッティングの方法があるので、いかなる場所にも取り付けられるメリットがあります。自動洗浄ができる性能を有していて、マグネットワイパーによって整備が手軽なのも特徴と言えます。ついでながら測定可能な範囲は水面から計って汚泥までが0.2Mから12.0M程度です。濁度計の選び方

濁度計は、水の濁り度合いを測定する機器です。濁度計には、測定方法や測定範囲、機能などによって、さまざまな種類があります。濁度計を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしてください。

測定方法 濁度計の測定方法には、主に以下の3種類があります。

・透過散乱光方式

・表面散乱光方式

・積分球方式

透過散乱光方式は、水に光を当て、透過した光の量を測定する方法です。粒子のサイズが小さいほど、透過する光の量が多くなります。

表面散乱光方式は、水に光を当て、水面で散乱する光の量を測定する方法です。粒子のサイズが大きいほど、散乱する光の量が多くなります。

積分球方式は、水に光を当て、水中で散乱した光の量を測定する方法です。粒子のサイズや色に関係なく、濁度を測定できます。

測定対象の水の濁り方や、測定精度によって、適した測定方法が異なります。

測定範囲: 濁度計の測定範囲は、測定できる濁度の最低値から最高値を示します。測定対象の水の濁り度合いによって、適した測定範囲が異なります。

機能: 濁度計には、以下のようなものがあります。

・自動校正機能

・バックライト機能

・電源供給方式

自動校正機能は、濁度計の精度を維持するために、定期的に校正を行う機能です。バックライト機能は、暗い場所でも測定ができるようにする機能です。電源供給方式は、電池式かAC電源式かによって、使い勝手が異なります。

価格: 濁度計の価格は、測定方法や機能によって異なります。

濁度計を選ぶ際には、測定する対象物や環境に適した選択肢を見極めることが重要です。

測定範囲と精度: 測定したい濁度範囲と必要な精度に応じて濁度計を選びます。広い範囲を測定する必要がある場合や高い精度が求められる場合には、適切な範囲と精度を持つ濁度計を選びましょう。

光源と検出: 濁度計は光の透過度を測定する原理を基にしています。光源としては、白熱ランプ、LED、レーザーなどがあります。また、検出方法も選択肢があります。測定対象に適した光源と検出方法を選ぶことが重要です。

サンプルの性質: 測定する液体や粒子の性質によっても濁度計の選択が変わります。例えば、粘度の高い液体や大きな粒子を含むサンプルの場合、適切な濁度計を選ぶ必要があります。

測定環境: 測定する場所や環境も考慮に入れる必要があります。屋外での使用や特定の温度・湿度条件下での使用が必要な場合、耐久性や環境に対する適合性も重要です。

自動化とデータ管理: 自動化が必要な場合、濁度計が自動サンプリングやデータ管理機能を持っているか確認しましょう。データの保存や分析が容易な機能があると便利です。

保守とサポート: 機器の保守性やメーカーからのサポートも重要な要素です。長期間にわたり正確な測定を続けるためには、メンテナンスや修理のサポートが十分に提供されるか確認しましょう。

予算: 最終的には予算も考慮に入れる必要があります。必要な機能や性能に応じて適切な濁度計を見極めると同時に、予算内での選択を心掛けましょう。

これらの要素を考慮しながら、自身のニーズに最も合った濁度計を選ぶことが大切です。製造業者や販売業者に相談し、詳細な情報を得ることもおすすめです。 濁度計を選ぶ際には、上記のポイントを参考にして、適した機器を選んでください。

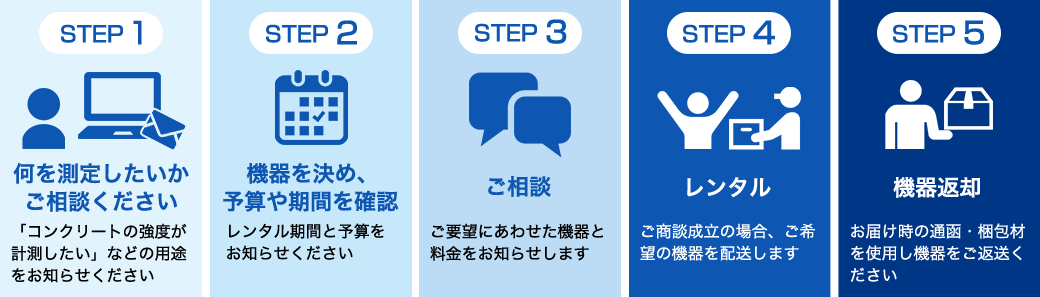

レンタルのまでの流れ